オーケストラ・プロフィール

1946年、東宝交響楽団として創立。1951年に改称し現在に至る。サントリーホール、ミューザ川崎シンフォニーホール、東京オペラシティコンサートホールで主催公演を行い、文部大臣賞を含む日本の主要な音楽賞の殆どを受賞。新国立劇場のレギュラーオーケストラを務めるほか、川崎市や新潟市など行政と提携した演奏会やアウトリーチ、「こども定期演奏会」「0歳からのオーケストラ」等教育プログラム、ウィーン楽友協会をはじめとする海外公演も注目されている。

さらに日本のオーケストラとして初の音楽・動画配信サブスクリプションサービスや、VRオーケストラ、電子チケットの導入などITへの取組みも音楽界をリードしており、2020年ニコニコ生放送でライブ配信した無観客演奏会は約20万人が視聴、2022年12月には史上最多45カメラによる《第九》公演を配信し注目を集めた。

近年は、音楽監督ジョナサン・ノットとともに日本のオーケストラ界を牽引する存在として注目を集め、音楽の友誌「コンサート・ベストテン」では2022年に《サロメ》が第2位、23年には《エレクトラ》が第1位に選出された。2024年12月の第3弾《ばらの騎士》も大絶賛を博した。

東京交響楽団の歩み

楽団創立時代

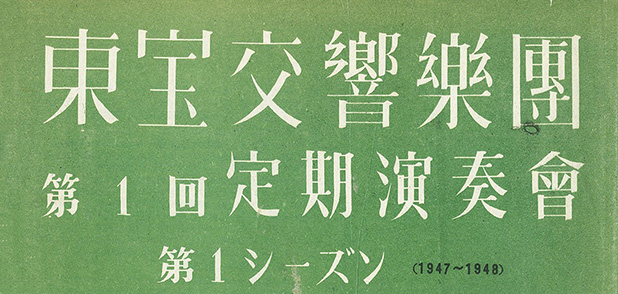

1946

4月1日 東京交響楽団の前身 東宝交響楽団設立

5月14日には、日比谷公会堂にて第1回公演(上田仁指揮)を開催。当時の集合写真

近衛秀麿が常任指揮者(任期1946~51)に、上田仁が常任指揮者(1946~64、永久名誉指揮者)に、マンフレット・グルリットが指揮者(1946~49)に就任

1947

9月29日 「定期演奏会」スタート

近衛秀麿指揮による第1回定期演奏会のプログラム(1947年9月29日)

1951

4月 「東京交響楽団」と名称変更

東宝の傘下を離れ、名称変更。

斎藤秀雄が常任指揮者に就任(1951~53、その後58~59指揮者)

1952

ラジオ東京(TBSの前身)と出演契約を結ぶ

当時は録画撮りが無く、本番一発勝負。(1958年頃の写真)

<受賞歴>

・1952 毎日音楽賞(毎日新聞社)

1954

11月24日 ヴィルヘルム・ケンプ来日

東京体育館が9,000人で埋まった

9月 「アサヒビール野外コンサート」開催

サマーシーズンの屋外音楽会として人気を博す

森正が常任指揮者に就任 (1953~54)

<受賞歴>

・1954 芸術選奨文部大臣賞

1956

4月 財団法人認可「財団法人 東京交響楽団」に

理事長/山本為三郎、理事/山田耕筰 他14名が就任

1958

10月 アルヴィド・ヤンソンス来日

東京交響楽団との共演を重ね「鉛を金に変えた」と絶賛された

1963

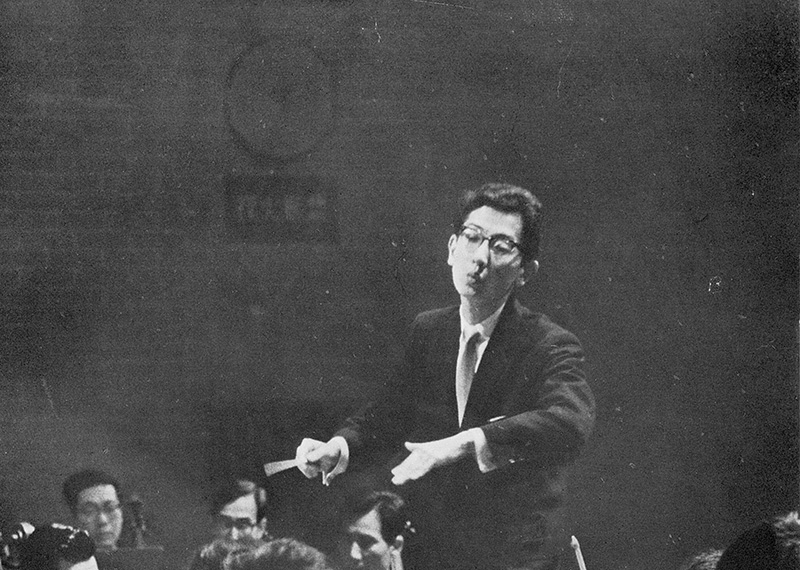

7月1日 秋山和慶が22歳でデビュー

ラジオやテレビでの収録を重ね、翌年2月12日に演奏会デビューを飾る

山田一雄が指揮者に就任(1960~62)

秋山和慶が指揮者に就任(1963~65、その後65~67専属指揮者、68~04音楽監督、04~桂冠指揮者)

1964

3月 経済的破綻から財団法人解散

楽員管理による自主オーケストラに転身

8月1日 TV「題名のない音楽会」放送開始

現テレビ東京の制作で『ゴールデン・ポップス・コンサート 題名のない音楽会』としてスタート(写真は1984年頃のもの)

秋山和慶 音楽監督時代

1968

秋山和慶が初代音楽監督・常任指揮者に就任

遠山信二が専属指揮者に就任 (1969~86、永久名誉指揮者)

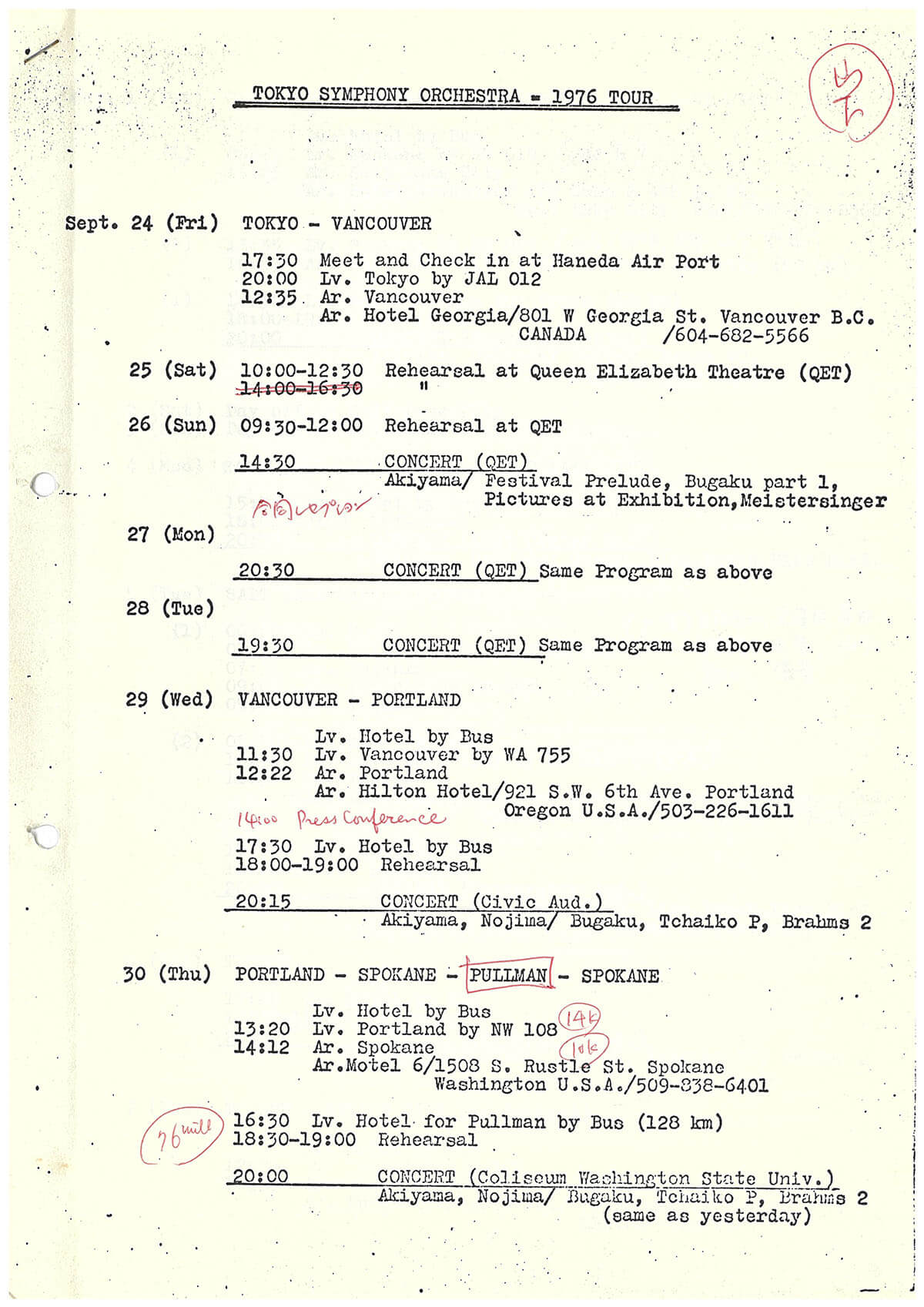

1976

9~10月 初めての海外公演

金山茂人が楽団代表、その後楽団長に就任し、初めての海外公演、北米ツアーを行った

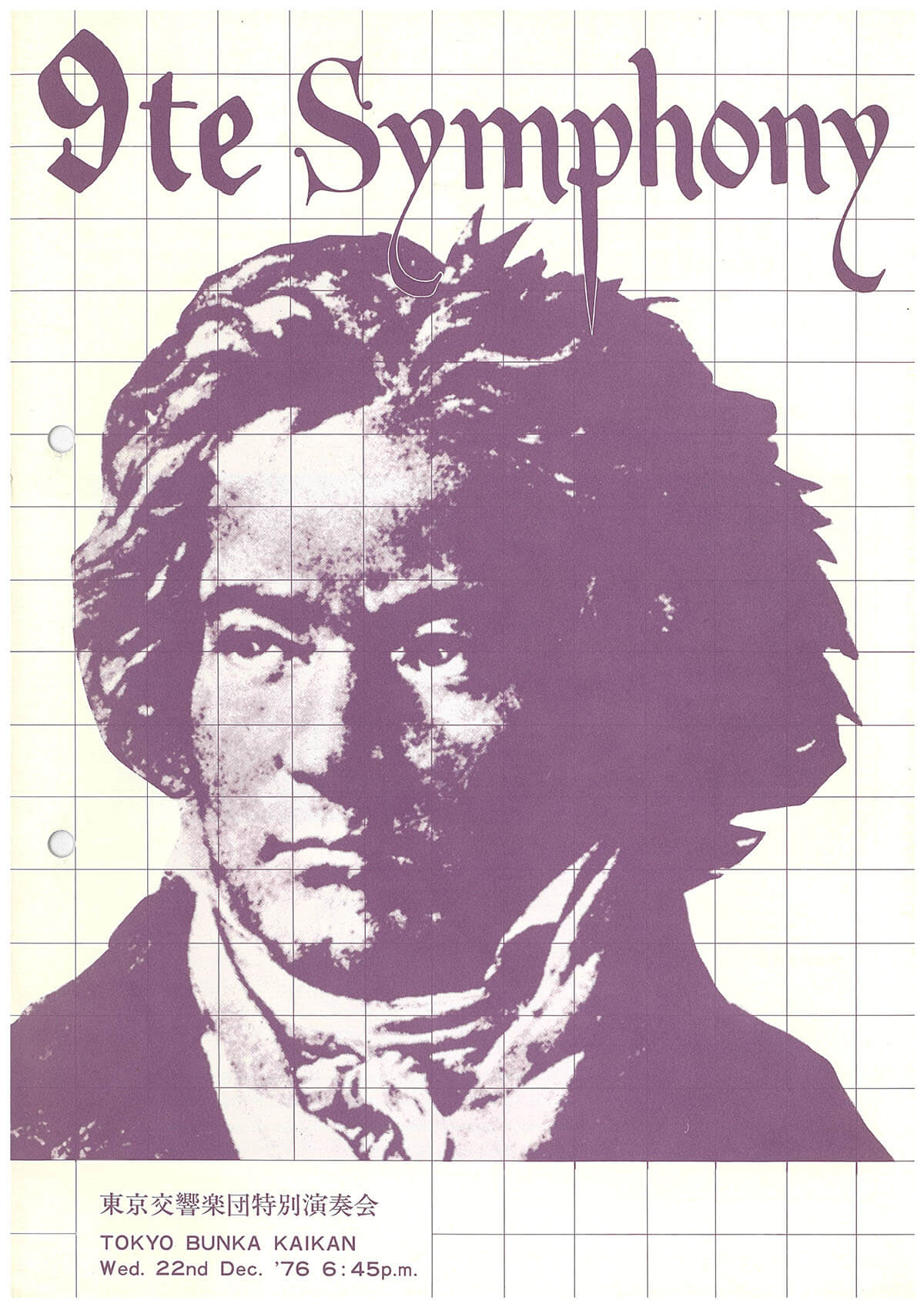

12月 年末公演「第九と四季」開始

ベートーヴェン第九とヴィヴァルディ四季を組み合わせた年末公演として、2018年まで続いた

小林研一郎が副指揮者に就任 (1971~74、その後74~75指揮者、その後76~78専属指揮者)

堤俊作が副指揮者に就任(1971~74、その後74~78指揮者)

久山恵子が指揮者に就任(1975~79)

1978

1月 「ニューイヤーコンサート」開始

秋山和慶と、中村紘子(~2015年)、小山実稚恵(2017年~)とおくる、風物詩公演

矢崎彦太郎が指揮者に就任(1979~87)

1980

5月 「財団法人」再認可

理事長に糸川英夫が就任

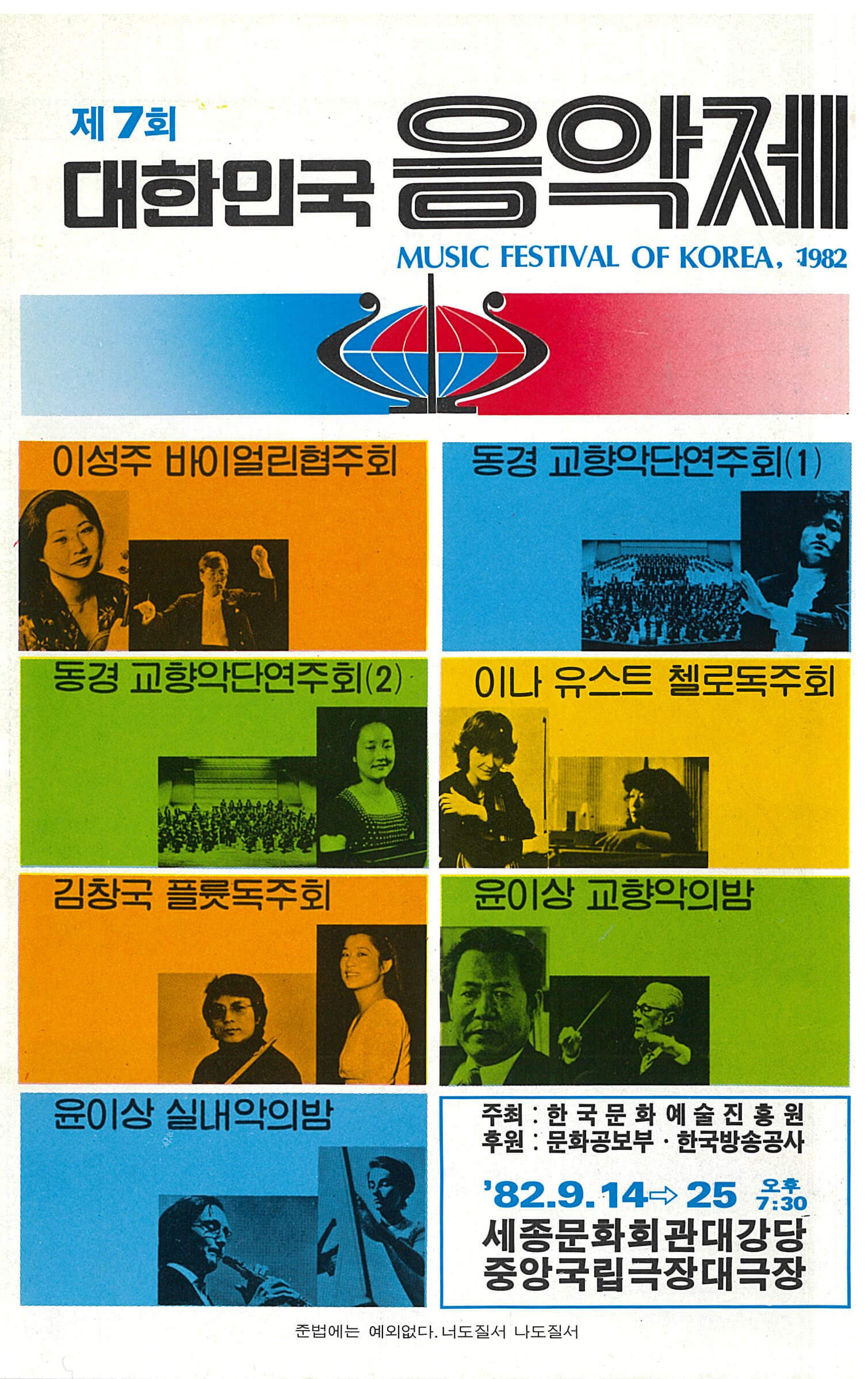

1982

9月 大韓民国音楽祭に招かれる

ソウル市セジョン文化会館にて2公演を開催

1984

10月6日 ワレリー・ゲルギエフが日本デビュー

日ソ音楽協会設立記念コンサートにて、ワレリー・ゲルギエフが日本デビュー

9月 創立40年を記念し、中国公演を開催

中華人民共和国北京市と上海市で4公演を行う

1987

9月 専属合唱団「東響コーラス」創立

初練習には400人が参加し「第九」と「復活」を。写真は、第九公演のアンコール「蛍の光」

1988

4月 横川 端(「株式会社すかいらーく」代表取締役会長/当時)が理事長に就任

1989

9月 R.シュトラウス:歌劇「サロメ」演奏会形式を開催

主演にカラン・アームストロングを迎え、東京と神奈川で2公演を行った

<受賞歴>

・1989 日本レコードアカデミー賞(邦人作品部門)

1990

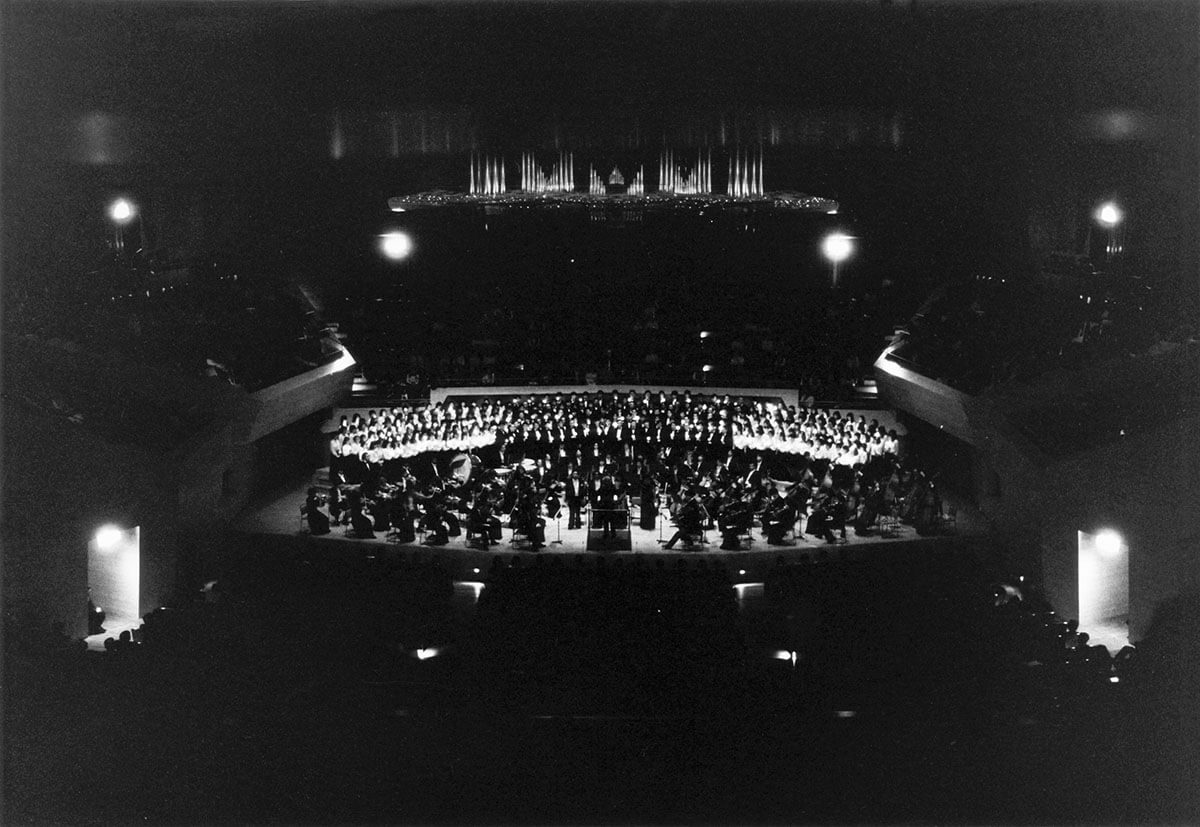

1月 マーラー : 交響曲第8番 「千人の交響曲」を演奏

指揮=クリストフ・エッシェンバッハ

<受賞歴>

・1990 第14回音楽之友社賞

1991

9〜10月 創立45周年記念 「ワールド・コンサート・ツアー」

英国「UKジャパン・フェスティバル」、ニューヨーク国連本会議場での 「国連デー・コンサート」への出演を含む19公演を行う

大友直人が正指揮者に就任(1991~04、04~13常任指揮者、2013~名誉客演指揮者)

1992

4月 東京交響楽団のロゴマークが誕生

4月 「東京芸術劇場シリーズ」開始

8月 タイ王国シリキット王妃還暦記念コンサート

還暦祝賀フェスティバルに招聘され、バンコク2公演、シンガポール1公演を行う

11月 株式会社すかいらーくが「第2回メセナ大賞」受賞

<受賞歴>

・1993 第8回京都音楽賞大賞

1994

5月 ポルトガル・リスボン公演開催

グルベンキアン財団の招聘により、3公演を行う

飯森範親が指揮者に就任 (1994~04、04~21正指揮者)

西村朗がコンポーザー・イン・レジデンスに就任(1994~97)

<受賞歴>

・1995 毎日芸術賞(毎日新聞社)(秋山和慶と東京交響楽団)

・1995 文化庁芸術作品賞受賞(ライブCD「モーゼとアロン」)

1996

4月 文化庁「アーツプラン21」が発足、最初の支援団体に選出される

5月 創立50周年記念 ヨーロッパ・コンサート・ツアー

ミュンヘン、パリ、ウィーンなど8都市8公演を行う

<受賞歴>

・1996 モービル音楽賞

1997

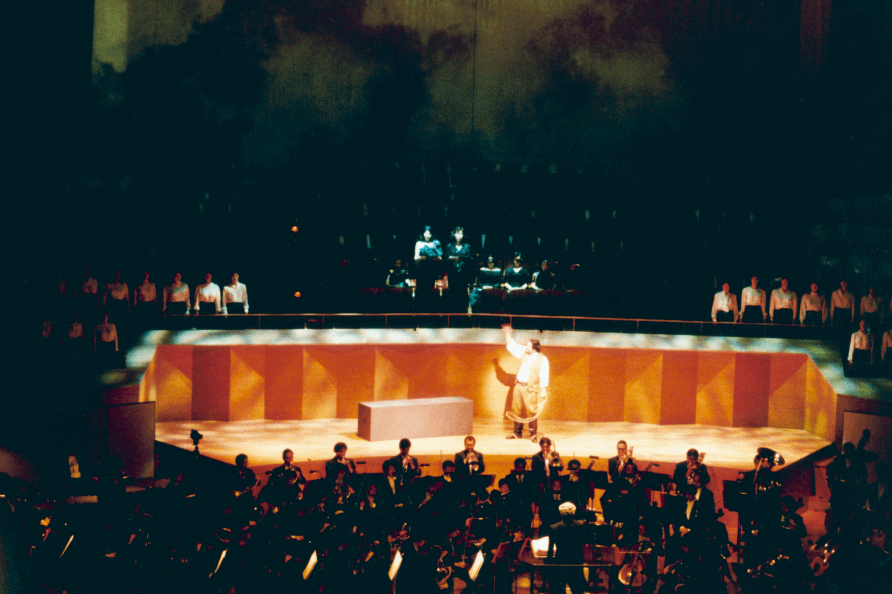

10月 新国立劇場こけら落とし

團伊玖磨 : オペラ「建・TAKERU」を初演。以降レギュラー・オーケストラとして演奏を続けている

12月 ヤナーチェク・セミステージ形式オペラ上演

「利口な女狐の物語」を皮切りに、3年毎にヤナーチェクのオペラ6作品を上演(~2009)

1998

4月 「東京オペラシティシリーズ」開始

10月 新潟市と準フランチャイズ契約を結ぶ

披露演奏会は、指揮:パーヴォ・ヤルヴィ

細川俊夫がコンポーザー・レジデンスに就任 (1998~07)

<受賞歴>

・1998 第29回サントリー音楽賞

1999

4月 「新潟定期演奏会」開始

・1999 児童福祉文化賞推薦作品厚生大臣賞

2001

9月 創立55周年記念トルコ・イタリアコンサート・ツアー

8都市9公演を行う

<受賞歴>

・2001 中島健蔵音楽賞特別賞

2002

4月 サントリーホールと共催で「こども定期演奏会」開始

写真は第16回の様子(2005)

11月 川崎市とフランチャイズ提携を結ぶ

2003

3月 定期演奏会が500回に到達

第500回記念定期演奏会は、秋山、大友、飯森の3名が指揮を務めた

2004

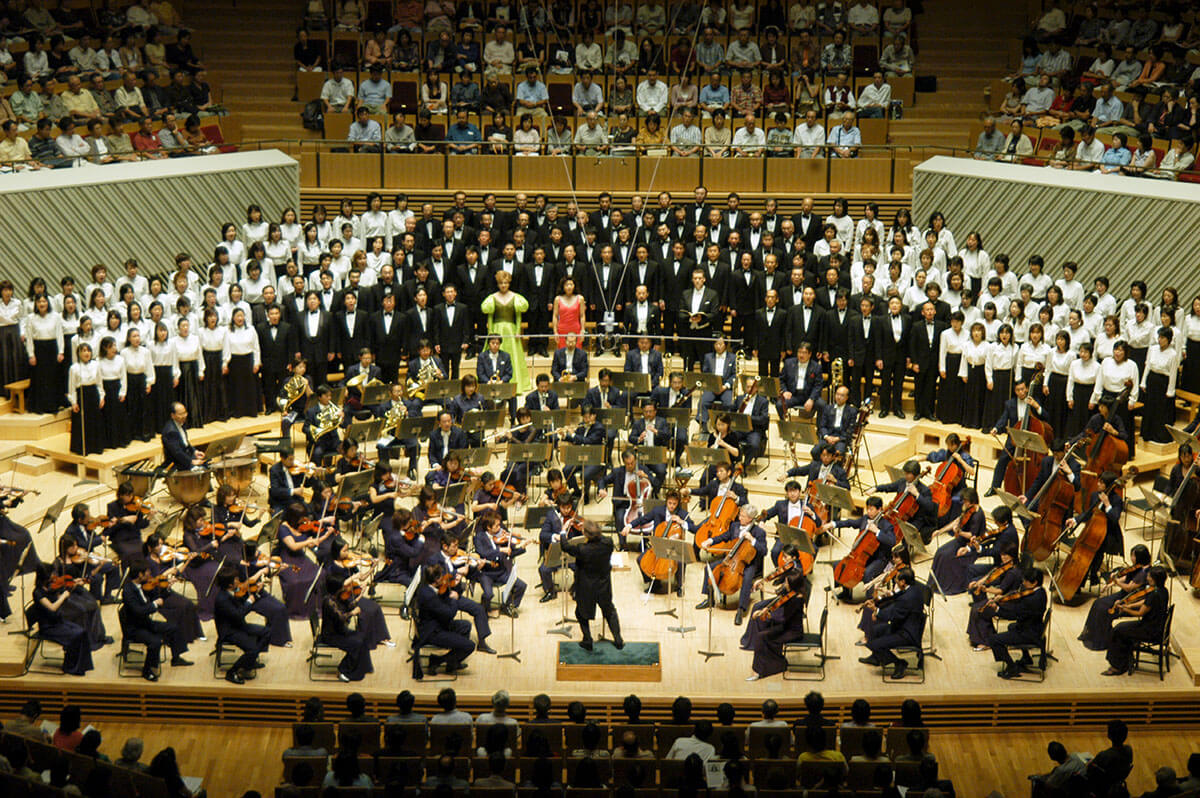

7月 本拠地・ミューザ川崎シンフォニーホールがオープン

「名曲全集」がスタート

こけら落し公演ではマーラー:交響曲 第8番「千人の交響曲」を演奏(2004年7月1日)

ユベール・スダーン 音楽監督時代

2004

9月 ユベール・スダーンが第2代音楽監督に就任

プレ川崎定期演奏会第1回は、音楽監督就任記念としてベートーヴェンの「第九」を披露

ユベール・スダーンが音楽監督に就任(2004~14、14~桂冠指揮者)

2005

4月 「川崎定期演奏会」開始

山下芳彦が楽団長に就任(2005~09)

2006

5月 創立60周年記念事業 中国・北京公演

「北京で会いましょう」芸術祭参加

6月 京都市交響楽団との合同演奏会を開催

創立60周年記念として、シェーンベルク:グレの歌を演奏

2007

4月 「0歳からのオーケストラ」スタート

ズーラシアンブラスとの共演で好評を博すキッズ・プログラム。未就学児の入場を可能にした演奏会として注目される

11月 ワレリー・ゲルギエフを迎えて特別演奏会

ゲルギエフを迎え、モーツァルト:交響曲第41番「ジュピター」、ベルリオーズ:幻想交響曲を演奏

大野順二が楽団長に就任(2009~22)

<受賞歴>

・2009 第21回ミュージック・ペンクラブ音楽賞

(コンサート・パフォーマンス/日本人アーティスト賞)

2010

7月 大連夏季国際芸術祭に参加

日本のオーケストラとして初めて、中国・大連市にて演奏会を行い、2011年にも再招聘される

<受賞歴>

・2010 第22回ミュージック・ペンクラブ音楽賞(クラシック部門録音・録画作品賞/日本人アーティスト)

・2010 ひまわり褒章 団体部門賞

2011

3月 東日本大震災の被害により、ミューザ川崎シンフォニーホールが2年間閉館

閉館中、川崎定期演奏会を横浜みなとみらいホールで開催する

4月 内閣府の認可を受け、「公益財団法人 東京交響楽団」としてスタート

11月 ロリン・マゼールを迎えて特別演奏会

創立65周年記念特別演奏会は、48年振りに世界的指揮者ロリン・マゼールを迎えた。ベートーヴェン:交響曲第1番 マーラー:交響曲第1番「巨人」

2012

9月 澤田秀雄(株式会社エイチ・アイ・エス代表取締役会長/当時)が理事長に、横川 端が会長に就任

2013

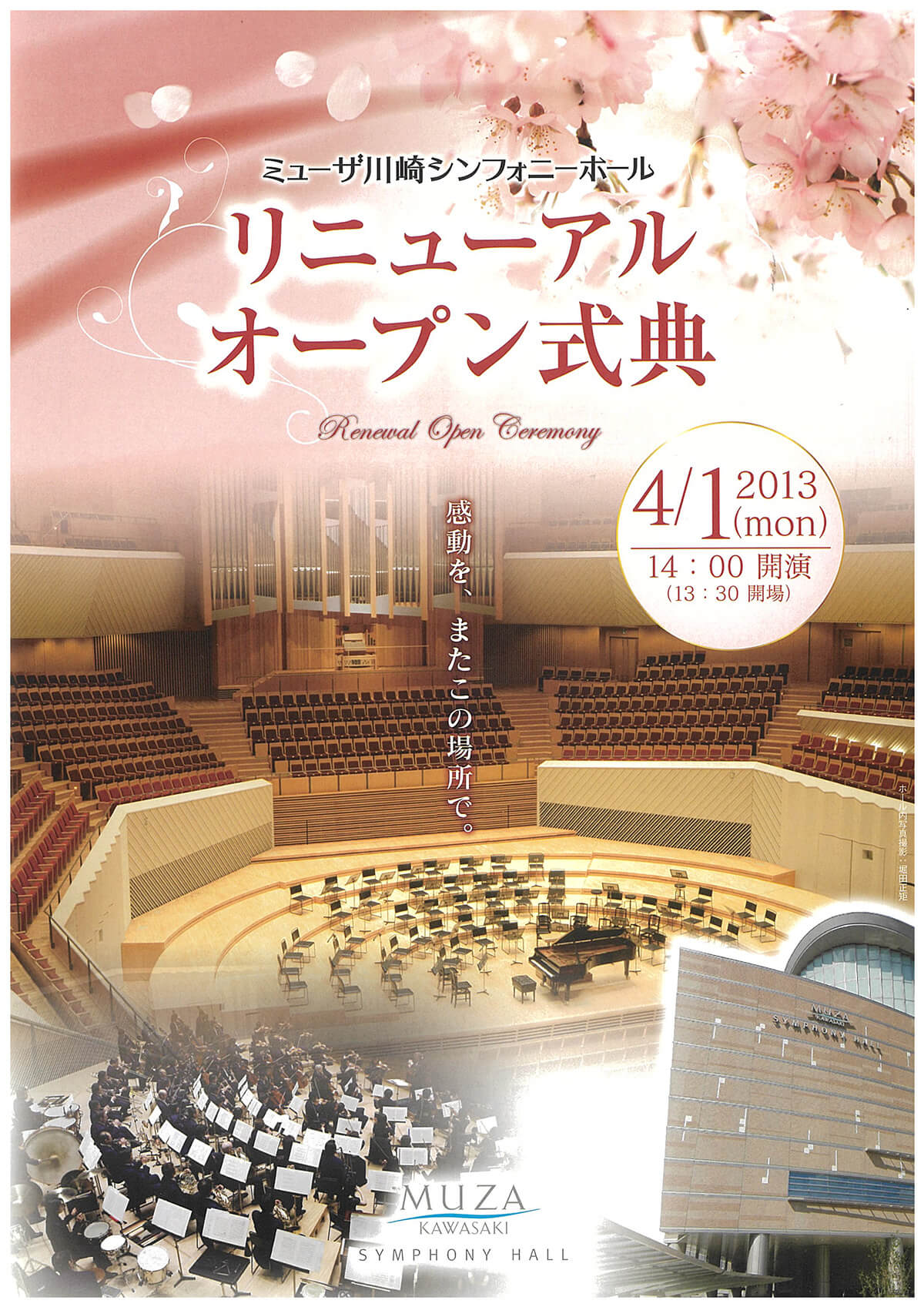

4月 本拠地・ミューザ川崎シンフォニーホールがリニューアルオープン

リニューアル・オープン・コンサートは、スダーン指揮ブルックナー : 交響曲第9番、テ・デウム

クシシュトフ・ウルバンスキが首席客演指揮者に就任(2013~16)

<受賞歴>

・2013 第42回川崎市文化賞

ジョナサン・ノット 音楽監督時代

2014

4月 ジョナサン・ノットが第3代音楽監督に就任

2016

10月 創立70周年記念 ヨーロッパツアー

ヨーロッパ5都市5公演を行う

特設サイトはこちら

12月 モーツァルト演奏会形式オペラ「ダ・ポンテ三部作」開始

コジ・ファン・トウッテ(2016)、ドン・ジョヴァンニ(2017)、フィガロの結婚(2018)と、名作を3年がかりで取り組んだ

2018

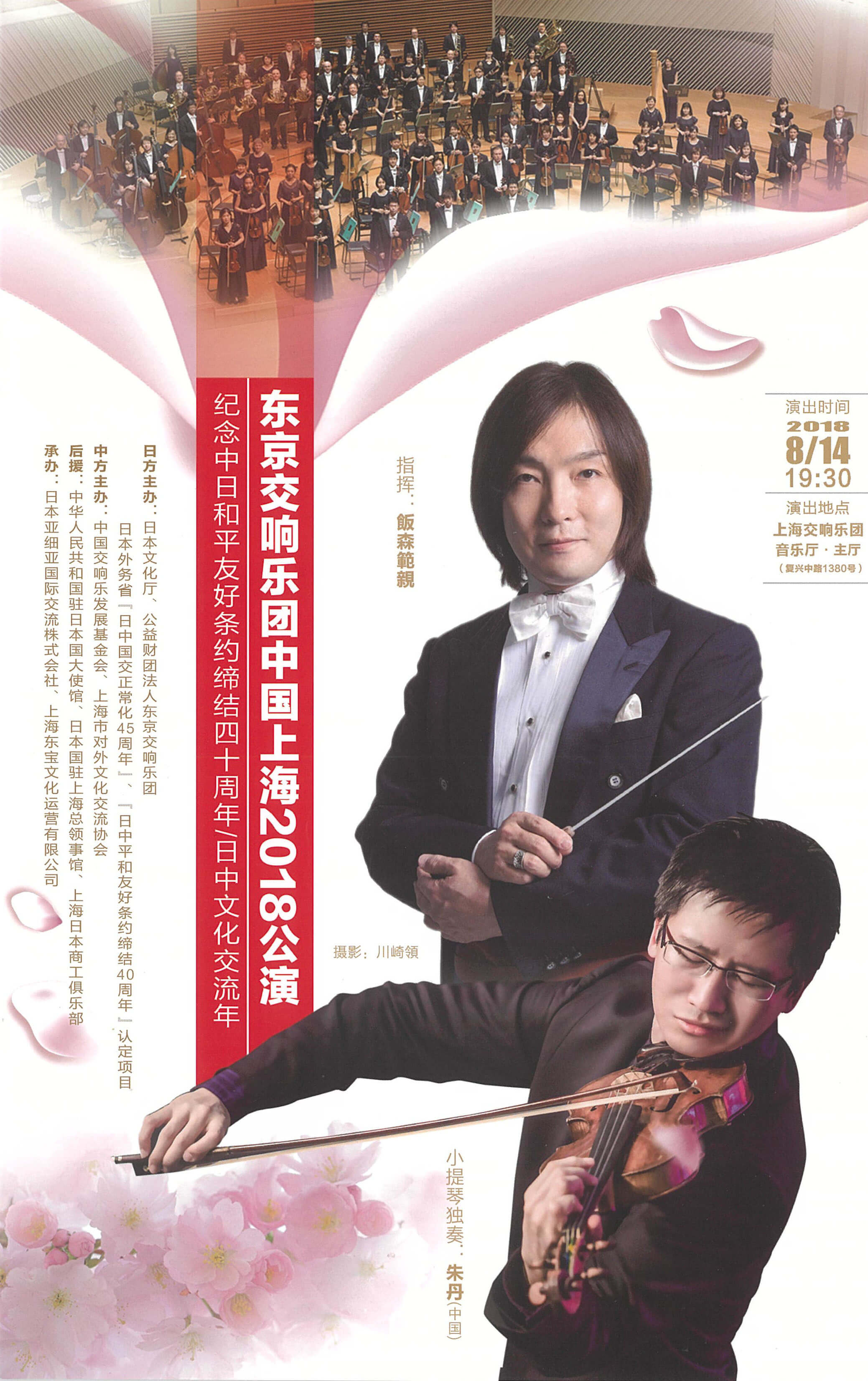

8月 日中平和友好条約締結40周年記念公演

日中平和友好条約締結40周年記念し、上海・杭州にて公演を行う

<受賞歴>

・2018 第31回「ミュージック・ペンクラブ音楽賞」

(優秀録音作品賞/オーディオ部門)

2020

2月~ 新型コロナウイルスの感染拡大による公演中止が相次ぐ

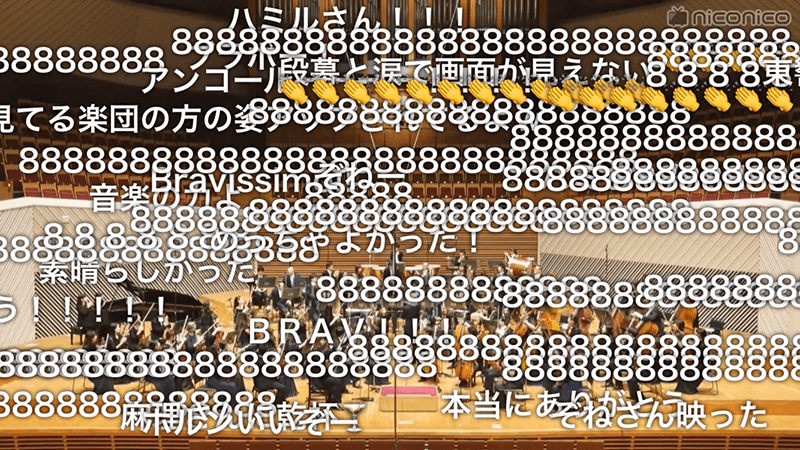

3月 「#ニコ響」がスタート

「名曲全集 第155回(3月8日)」と「モーツァルト・マチネ第40回(3月14日)」をオーケストラとして初めてニコニコ生放送で無観客ライブ無料配信し、約20万人が視聴。

この生放送は「#ニコ響」と呼ばれ、オンタイムでコメントを共有できる機能が音楽の新たな楽しみ方を生み出した (c)niconico

6月〜7月 「マッチングギフトコンサート」開催

川崎市の支援のもと「マッチングギフトコンサート」開催され、自治体とオーケストラによる前例のない取組が注目を集める

7月 映像指揮公演に挑戦

来日ができなかった音楽監督ジョナサン・ノットが収録映像にて2プログラム4公演に出演

<受賞歴>

・2020 第32回「ミュージック・ペンクラブ音楽賞」

(オペラ・オーケストラ部門:ジョナサン・ノット&東京交響楽団、室内楽・合唱部門:東響コーラス)

2021

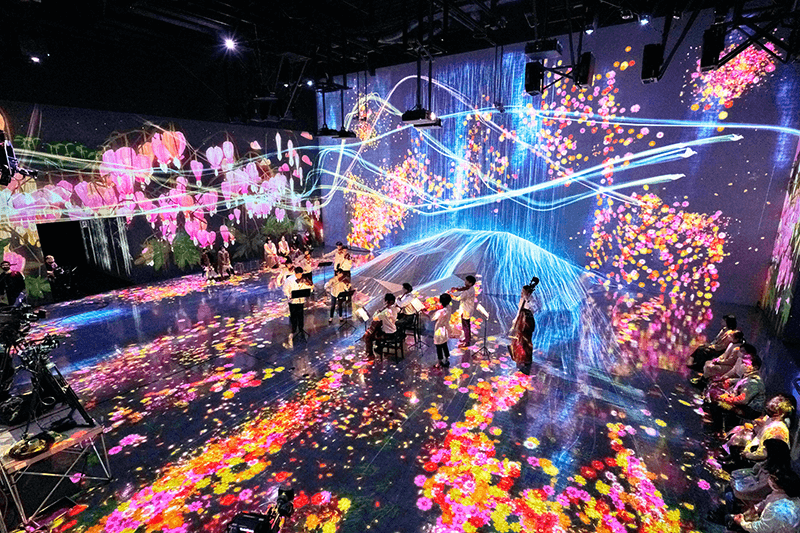

3月 チームラボボーダレスでの新感覚コンサート

プロオーケストラで初めて電子チケットを導入

文化庁委託事業「文化芸術収益力強化事業」の一環として、当団が代表幹事団体となり、全国のプロオーケストラとともに開催

原田慶太楼が正指揮者に就任(2021~)

2022

6月 岡崎哲也(松竹株式会社 取締役常務執行役員)が理事長に、澤田秀雄が会長に就任

11月 R.シュトラウス・コンサート・オペラシリーズ開始

サロメ(2022)、エレクトラ(2023)、ばらの騎士(2024)を、名作を3年がかりで取り組む

12月 史上最多45カメラによる《第九》公演を配信

第九2022(2022年12月28日)

廣岡克隆が楽団長に就任(2022~)

<受賞歴>

・2023 三菱UFJ信託音楽賞奨励賞

2024

1月 《エレクトラ》(2023年)が第1位に選出

音楽監督ジョナサン・ノット《エレクトラ(演奏会形式)》が、音楽の友誌「コンサート・ベストテン」において、第1位に選出された。写真追加

2月 東京交響楽団 アジア・プロジェクト始動

これまでの日本のオーケストラの海外公演とは異なった新しい形で、アジアに新たな拠点を築き、日本からアジア全体へと視野を広げて、多角的な活動を展開